认知科学研究所

认知科学研究所成立于2004年,现有专兼职研究人员12人(其中博士生导师4人,教授4人、博士6人),研究方向涵盖认知科学、语言学、哲学、心理学、计算机语料库研究等领域,致力于对语言进行跨学科的认知研究。

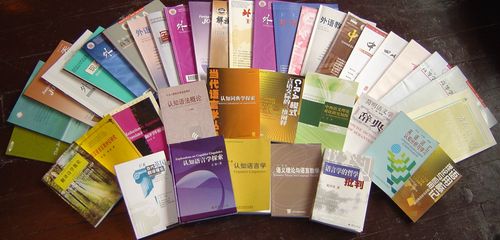

认知科学研究所的专兼职研究员近年来的主要研究成果包括:《语义理论与语言教学》(上海外语教育出版社2001)、《认知语言学探索》(重庆出版社2005)、《认知语法概论》(上海外语教育出版社 2006)、《认知语言学》(上海外语教育出版社 2007)、《中西语义理论对比研究初探-基于体验哲学和认知语言学的思考》(高等教育出版社 2007)、《语言学的哲学批判》(重庆出版社2004)、《认知词典学探索》(上海外语教育出版社 2003)、《C-R-A模式:言语交际的三维阐释》(四川大学出版社 2005)、《语用标记价值论的微观探索》(四川大学出版社 2005)、《宫墙之门——柏拉图政治哲学发凡》(华夏出版社2005)、《多重视界中的维特根斯坦》(华东师范大学出版社2005),等。

近三年比较有影响的论文主要包括:“认知语言学之我见”、“语言的体验性”、“再论语言的体验性”、“中西学者对体验哲学的论述对比初探”、“体验哲学和认知语言学对词汇和词法成因的解释”、“体验哲学与认知语言学对句法成因的解释”、“原型范畴理论与英汉构词对比”、“事件域认知模型及其解释力”、“认知语言学的翻译观”、“语义理论与翻译研究”、“语篇连贯的认知世界分析法”、“认知语言学中值得思考的八个问题”、“语法化的特征、动因和机制”、“狭义与广义语法化研究”、“语音隐喻初探”、“语言能力、交际能力、隐喻能力‘三合一’教学观——当代隐喻认知理论在外语教学中的应用”、“分句语法主语的择用原则分析-认知语言学对语法主语择用的看法”、“语言的体验性——从体验哲学和认知语言学看语言体验观”、“《易经》与认知语言学:语言体验观比较——四论语言的体验性”、“国外构造语法研究最新动态”、“认知语言学研究动态”、“对‘名实’与‘能指所指’对应说的思考、“中西语义的认知研究对比初探”、、“荀子论语言的体验认知辩证观——语言哲学再思考:语言的体验性(之五)”、“论语言的体验性 ――基于体验哲学和认知语言学提出的语言新性质)”、“隐喻认知理论的新发展——语言体验性论文之六:从神经学角度论证隐喻和语言的体验性”、“解读语言形成的认知过程—— 七论语言的体验性:基于体验的认知过程”、“认知语言学与语篇连贯研究——八论语言的体验性:语篇连贯的认知基础”、“‘创新’是语言学研究的真正增长点”、“汉语‘动名构造’与英语‘VN构造’的对比——一项基于语料库‘吃/eat构造’的对比研究”、“语言世界观多元论——九论语言的体验性”、“语料库与翻译研究”、“合作性言语行为的语用标记模式”、“语义突显的多角度考察”、“动态语境与语境洽商”、“指令间接性与虚拟空间”、“英汉双语思维”、“后现代语境下的学科兼容和学科交叉”、“实据原因句探微”、“主位结构与认知研究”、“指令间接性与虚拟空间”、“认知语言学研究的新概括”、“定义的认知语用研究”、“真理与修辞”、“论海德格尔语言哲学的现代意义”、“论两汉经学的解释学意义”、“柏拉图著作的翻译与理解”、“真理与修辞”、“论现象学‘无前提性原则’的文化理想”、“解读‘时间的结构:语言、意义和时间认知’”、“体验哲学审视下的时间属性初探”,等等。

认知科学研究所的研究人员长期从事本科和研究生的教学,开设了“语义学”、“认知语言学”、“语言哲学”、“英语学习学”、“英语词汇学”、“普通语言学”等课程。成功承办了“中国英汉语比较研究会第六次年会”和“中国当代语言学第十次年会”,举办了“语言的认知研究讲习班”,大大促进了西部地区的学术交流,受到了国内同行的一致好评。认知科学研究所也曾邀请国外知名语言学家Leech教授,国内著名语言学家顾曰国、徐盛桓、牛保义、王克非、施旭、潘文国等教授先后来我院讲学,大大加强了我院以及重庆部分高校认知科学方向的同行与前沿学者的对话。

到目前为止该所已完成国家社科基金项目《认知语言学与语言教学》,重庆市哲学社科重点项目《中西语义理论对比与应用研究》,重庆市教委高校人文社会科学研究项目《认知语言学理论框架中的语篇分析》,等。参加并亦已完成了教育部人文社会科学研究重大项目“认知语用学:言语交际的认知研究”。共获得省级社科奖3项。

近期研究课题主要集中于认知科学与应用,特别是认知语言学理论与教学应用、语言哲学新进展、认知心理学、计算机语料库建设与应用,等。在研项目主要包括全国哲学社会科学规划办“认知语言学在外语教学中的应用研究”、“荷马史诗研究”、“身体运动概念场词汇系统及其演变研究”等项目。

认知科学研究所主办

四川外语学院认知语言学系列讲座(2010年11月截止)

| 序号 |

讲座人 |

主 题 |

时 间 |

| 1 |

沈家煊 |

认知语言学前言课题 |

2004年4月18日 |

| 2 |

王 寅 |

认知语言学探索 |

2004年4月21日 |

| 3 |

熊学亮 |

认知语用学 |

2004年12月3日 |

| 4 |

Leech |

语用学与认知研究 |

2005年9月19日 |

| 5 |

顾曰国 |

语用学与认知科学 |

2005年9月20日 |

| 6 |

王 寅 |

语言的体验性:理论与实践 |

2005年9月21日 |

| 7 |

赵彦春 |

认知词典学 |

2005年9月22日 |

| 8 |

徐盛桓 |

“成都小吃团” 的认知解读 |

2006年10月10日 |

| 9 |

牛保义 |

认知语法中的自主/依存联结:英语轭式搭配的认知研究 |

2006年10月21日 |

| 10 |

严辰松 |

认知语言学的方法论 |

2007年4月1日 |

| 11 |

刘正光 |

语言非范畴化的工作机制 |

2007年4月1日 |

| 12 |

施 旭 |

“话语分析”的认知研究: 建立当代中国话语研究范式的动因、目标和策略 |

2007年6月12日 |

| 13 |

潘文国 |

语言学理论与翻译实践 |

2007年9月19日 |

| 14 |

王 寅 |

认知语言学与翻译研究:体验性概念化对《枫桥夜泊》40篇英译的解释力 |

2008年3月13日 |

| 15 |

周流溪 |

语言认知研究与人文主义 |

2008年12月23日 |

| 16 |

徐盛桓 |

认知语言学新发展 |

2009年3月24日 |

| 17 |

王文斌 |

英汉作格动词的语义-句法界面比较 |

2009年4月2日 |

| 18 |

廖美珍 |

我们赖以建构和组织语篇的隐喻—— CL与语篇分析 |

2009年5月21日 |

| 19 |

陈章云 |

作为人学的语言学 |

2009年5月21日 |

| 20 |

张 辉 |

认知语言学与神经实验 |

2009年5月21日 |

| 21 |

王寅 |

认知语言学的理论前沿与研究方法——兼谈学位论文写作 |

2009年10月10日 |

| 22 |

廖巧云 |

指类句与悖论的认知研究 |

2009年10月27日 |

| 23 |

王仁强 |

认知辞书学引论——认知语言学与辞书学的交互影响 |

2009年11月11日 |

| 24 |

项成东 |

转喻推理与文体表现力 |

2009年11月25日 |

| 25 |

钱冠连 |

语言哲学:语言研究绕不过的一座山 |

2009年11月29日 |

| 26 |

文旭 |

翻译的认知语言学思考 |

2009年12月15日 |

| 27 |

熊沐清 |

认知科学与外语教学:叙事教学法略论 |

2009年12月16日 |

| 28 |

姜望琪 |

语用学与认知语言学 |

2010年4月28日 |

| 29 |

王克非 |

语言比较与翻译研究——基于语料库的考察 |

2010年5月1日 |

| 30 |

周流溪 |

认知语篇学与诗学研究 |

2010年6月7日 |

| 31 |

徐盛桓 |

心智哲学与心智哲学语言的认知研究---语言研究的创新思路 |

2010年6月9日 |

| 32 |

张克定 |

存现构式的认知研究 |

2010年9月10日 |

| 33 |

刘玉梅 |

认知构式语法的反思与前瞻:以现代汉语新词语为例 |

2010年10月29日 |